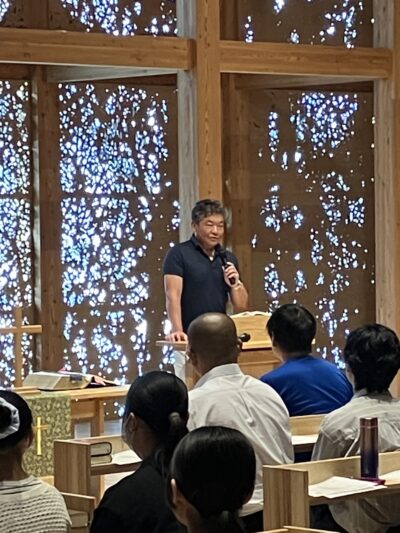

【実施報告】7/8(火)「チャペル・アワー」

奨励者:コミュニティ子ども学科 教授 福島秀起(認定こども園 ぐんま幼稚園 園長)

聖書箇所:『新約聖書、コリントの信徒への手紙一 3章6-9節』 奨励題:「先生なんて」

本日のチャペルは、本学コミュニティ子ども学科 教授の福島秀起先生でした。福島先生は、チャペルで奨励をするのは今回が初めてです。何を話そうかと悩んだ末に、幼少期から現在に至るまでのご自身の体験を語ろうと考えたのです。題の『先生なんて・・・』は、まさに福島先生の心の叫びです。このフレーズに関わるいくつかの出来事を、その時の心情を込めて切々と語ってくださいました。今回は、まさに本人が語るドキュメンタリーです。なるべく話の全体を載せるように心がけました。

福島先生のご実家は、旧群馬町で認定こども園ぐんま幼稚園を経営しています。4人兄弟のご長男で、子どものころからある種のプレッシャーを感じていました。何かにつけ「君の家は幼稚園を経営しているのだから・・・」とか「ご家族は立派な方々なのだから・・・」などと言われることが多く、学校の先生からも色眼鏡で見られ、まさに教員不信でした ①『先生なんて、信用できない』。 しかも、ご両親は園の業務が忙しく、一人で孤独感や疎外感を募らせていったのです。その結果、中学生の時には過食が止まらなくなってしまいました。その後、進学した高校には、当時県内で強豪のボクシング部がありました。ご自身も好きだったこともありボクシング部に入部しました。ボクシングは体重による階級制度があります。そのため減量を経験することで過食を乗り越えることが出来ました。高校3年時、昭和58年は群馬県開催の赤城国体の年でした。ボクシングの国体予選で他校の友人と試合をすることになりました。福島先生は、試合を優勢に進めながらも、目の前で血を流している相手選手は友人でもあり、かわいそうという気持ちが先に立ち、後半は消極的になってしまいました。結果は判定負け、国体には出られませんでした。その時の顧問の先生は、「君は決して弱くない、君は優しすぎるから試合に負けた、君はいずれ実家の幼稚園を次いで経営者になるのだろう、その優しさはそこでは有効だけど、ここぞという時の勝負には不利だ…、チャンスを逃すことになる。これからは、その優しさと本来持つ強さを使い分けていけよ」と諭されたそうです。ボクシングで過食を克服しただけでなく、自分のことを理解しようとしてくれる信頼できる先生の存在で、教員不信も少しずつ減っていきました。

大学は、実家を離れたいという思いが強く、青森県八戸市の大学を選びました。八戸は北国の漁港の街です。学業と共にアルバイトなどで社会勉強をさせてもらった思いが強かったそうです。大学卒業を控えたころ、ご両親から群馬に帰ってきて家業の幼稚園に勤めてほしいと言われていました。そのころは、家業を継ぐことに前向きにはなれませんでした ②『(幼稚園の)先生なんて、女性の仕事だよ』。

ちょうどその頃、川越市の株式会社日本総合音楽研究から声がかかり、今に続く日本太鼓との出会いがあり、日本太鼓の指導者の歩みが始まったのです。数年勤めたあとで実家に戻り、幼稚園での勤務が始まりました。しかし好事魔多し、最初からうまくはいきません。無理がたたり体調を崩してしまいました。検査をすると腫瘍が見つかり、緊急入院。心臓の裏側、動脈を囲むように大きな腫瘍でご自身も、死を覚悟をするほどだったそうです。結果的から言うと、難しい手術が奇跡的に成功。毎日お見舞いに来てくれたお母さまや、御友人たちへの感謝を強く感じて、「これはもう与えられた命なのだから、頑張ろう」と、あれほど避けていた幼稚園での勤務に前向きになることが出来たのでした。その後まず悩んだのは、特別に支援の必要な園児への対応でした。ある時、一人の園児からその対応に関して言われた一言があります。 ③『先生なんて、だいっきらい』、 そして保護者からは ④『先生なんて、結局きれいごとしか言いませんよね』。

今の時代ならば、一人一人に合わせた合理的配慮は当然のことです。その時には、一般的な規律を守ることを考え、一方的に叱ってしまったのです。そんな経緯もあり、学び直しを決意し保育専門学校へ入学。親子ほども年の違う学生と机を並べて学ぶに至ったのです。群馬県から遠く離れた大学を選んで進学するほど、ご実家や家業を避けていたのが、もう一度学び直そうと学校に通うなど、いつの間にか、本気に取り組むようになっていったのです。キリスト教的に言えば、まさに「神様の見えない手の招きに導かれて行った」というのにぴったりだと思います。

最後にもう一つ大きな壁がありました。それは、ご自身のお子さんとの関係でした。仕事に真剣になりすぎるあまり、家族のことは後回しになってしまったのです。通ってきている園児と、子どもを送り出している保護者が最優先だと、幼稚園副園長としての重責と、家族生活との板挟みに苦しみ悩んだのです。そして、それはまさにご自身の子どものころに体験した疎外感そのものだという事に気づいたのです。「他人の子どもの面倒は見られるのに、わが子のことは何も出来ていないじゃないか」と、うつ病になるほど悩んだ末に行ったことは、奥さまにすべてを打ち明けて相談することでした。奥さまの答えは明瞭でした【 秀起らしくない!秀起は秀起のままでいいじゃない、間違ったことをしているわけじゃないし、もっと秀起らしくしていて、何があっても守るから!】それを聞いて、一気に肩の荷が下りたそうです。そして【 明るく楽しい家族にしたい、幼稚園同様に 】を心がけ、今までやって来た。そして今、思うフレーズは、「これまで弊害と思い込んでいた壁が、今は自分の盾となっている」 生かされている意味を実感している ⑤『先生、なんてやりがいのある仕事なのだろう』。

福島先生は最後に以下のように語りました。【私は縁あってここ新島短大で保育者を育てる「先生」にもなった。心がけていることは、『学生一人一人に寄り添う』という事だ。自分は今日語ったように、今まで何か素晴らしいことをしてきたわけではない、しかし、間違いなく言えることは、『人生に無駄なことは一つもない、時には人を頼り、自分をさらけ出しても良いのだ』時にはブレーキがかかることもあるかもしれない、しかし恐れることはない。各個々人が、自分の歩める道を進み、後悔しない人生を歩んでほしい。】

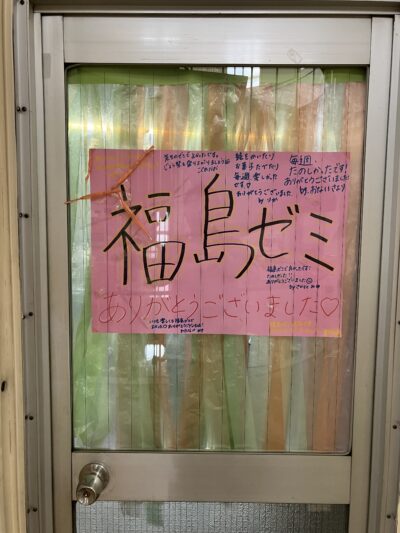

福島先生の研究室の扉には、かつての学生たちの寄せ書きが掲げられ、感謝の言葉がたくさん書かれています。福島先生が接する人は、園児、保護者、学生、教職員、卒業生、そしてご家族、考えてみれば全世代のあらゆる人を網羅しています。いつも明るく気さくな福島先生の笑顔の奥に、こんな歴史があったことを知りました。福島先生、今回は貴重な話をお伺いすることが出来ました、ありがとうございました。